读者可知道:这句名言出自苏州市昆山的“顾炎武”之口?当年,顾炎武在民族存亡的紧急关头,慷慨陈词,既是对朋友的激励,也是对自己的鞭策。顾炎武(公元1613-1682年)生于明代万历四十年, 字宁人,号亭林,本名绛,苏州市昆山人,是明末清初著名的思想家、学者,因敬佩南宋

顾炎武 |

|

“天下兴亡,匹夫有责!”。这句名言曾激起千百万人的爱国热情,在近代反抗外来侵略者的斗争中,无数爱国志士一想到这句话,就热血沸腾拍案而起,即使流血牺牲,也在所不辞。 读者可知道:这句名言出自苏州市昆山的“顾炎武”之口?当年,顾炎武在民族存亡的紧急关头,慷慨陈词,既是对朋友的激励,也是对自己的鞭策。顾炎武(公元1613-1682年)生于明代万历四十年, 字宁人,号亭林,本名绛,苏州市昆山人,是明末清初著名的思想家、学者,因敬佩南宋 |

顾炎武 雕像 |

抗金将领文天样的学生王炎武的处世为人,改名为炎武。他的家乡有个湖泊名叫亭林湖,所以人们又 尊称他为亭林先生。 |

||

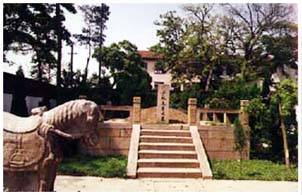

在苏州昆山市亭林公园内 |

|

顾炎武家庭是所谓“江东大族”,世代为官。十四岁在县学读书期间便和同学归庄一起参加了复社,复社是由江南部分比较开明的士大夫和知识分子组成的进步的政治、文学团体,他们继东林党而起,利用论文交友讲学方式,揭露晚明统治的弊端,提出改革社会的主张。入清以后主要倾向则是反清。在明末崇祯年间,复社曾集会于苏州虎丘山,先后开过三次大会,出席人数两三千人,声势很大,曾使朝廷为之震动。顾炎武与归成参加复社后,由于广泛接触社会人士,从而开阔了视野。他俩对时弊世俗极度不满,对乡绅的贪鄙每多抨击,曾被嘲为“归奇顾怪”。顾炎武敢于揭露晚明黑暗政治,并指出当地的乡官、生员、吏胥是压榨“小民”的“吸血鬼”。当时,“君臣上下怀利以相接”,形成“无售不赂遗”,“无守不盗窃”的贪污枉法之风(《日知录》卷十三),结果使土地高度集中,大批农民破产,即使象富庶的江南地区,顾炎武也说:“吴中之民有田者什之一,为人佃作者什之九”。针对这种情况,他提出均田减赋,取消“皇庄”以缓和阶级矛盾,并主张改组地方政权,提高县令的职权,严惩贪官污吏,以澄清政治上的积弊。这些主张对于千疮百孔和行将覆灭的明王朝,当然是不可能实行的。但是,顾炎武在专制主义的封建统治下,挺身而出,勇敢地向黑暗势力冲击,这种大无畏精神是值得称赞的。 明亡之后,汉民族遭受满族贵族统治集团的蹂躏,这就进一步触发了顾炎武的爱国主义感情。当时,他把希望寄托在南明弘光帝身上,他撰写了《军制》《形势》《田功》和《钱法》等四论,提出了复国的主张。但是昏庸的弘光帝以及奸臣阮大铱之类根本不予理睬。不久,清兵南下,弘光帝败北,苏松地区为清军所占领,满族贵族制成了“扬州十日”、“嘉定三屠”惨剧,顾炎武义愤慎膺,他从顺治元年(公元1644年)开始写的编年诗集里,大都是揭露清朝统治者屠杀人民的残暴罪行,并为被杀害受奴役的人民群众发出血沮的控诉。明亡之后,顾炎武投身于反清斗争,成为明末清初有名的反清活动家。 顺治二年(公元1645年)顾炎武曾参加了王永榨所领导的起义军,开赴苏州作战。清军占领江浙主要地区以后,以太湖为中心的反清力量仍然很大。明王朝江南总兵吴志葵陈兵湖上,陈子龙于松江起兵反清,嘉定进士黄淳耀随即响应,此外还有吴江吴易,太仓张士仪,宣兴庐象,昆山王永柞等,也先后举,相互呼应,准备从清兵手里夺回失地。顾炎武对此寄予很大希望,他怀着十分激动的心捕,写道:“千里吴封大,三州震泽通。戈矛连海外,文檄动江东”(《千里》),描绘了当时反清斗争声势,各地义军还约定由吴志英军首先向苏州进攻,如成功,各地立即响应。后来昆山王永榨军与吴志葵部一起行动,前锋巳冲进胥门,不幸中了埋伏,义军遭到惨败,死伤约四万多人。 顺治二年六月,清政府颁发令,限十天之内,所有男子都要剃发垂辩,改从满州风俗,并申言:“留头不留发,留发不留头”。清军还押着剃头工匠上街,凡见到男子既行剃发,据说第一天苏州人民因反抗剃头,有一千多人被杀害。此事激起了广大人民的无比愤怒,迅速掀起了反剃发斗争,当时,离苏州不远的江阴、嘉定人民还提出“宁可砍头,也不剃发”的战斗口号。顾炎武也加入人民的行列,积极参加了这一斗争。这一年的夏天,昆山人民又杀死了汉奸知县阎茂才,闭门抵抗,坚持二十多天,最后为清军所败。顾炎武的生母被清兵砍断右臂,两个弟弟遭到杀害,他的好友吴其沉壮烈牺牲。当时顾炎武正好去常熟到语濂径探望过继母亲,才免予此难。接着,清兵攻击常熟,消息传到语濂径,他的过继母亲王贞在家绝食十五日而亡,临终前对顾炎武说:“你不要做清朝的臣子”。家仇国恨,使顾炎武的斗志更加坚定。 |

|

顺治七年(公元1650年),苏、松一带的复社成员和爱国人土成立“惊隐诗社”,顾炎武是该组织的重要成员,他们以文会友、以诗洒唱和为掩护,进行秘密的抗清活动。在清顺治六年(公元l649年)前后,以吴日生、陈子龙为首的太湖的地区义军活跃非凡,曾屡次挫败清军,顾炎武也曾参与策划。顾炎武奔走图事,又道多起丧事,家道随之中落,不得不把田产半价卖给当地豪绅叶方桓,不料此人求荣,十分贪婪,妄想不付一文强占顾家田产。于是勾结顾家奴仆陆思,控告炎武“通海”,指诉顾炎武与海上和各地反清义军有联络。这在当时是弥天大罪,难免杀身之祸。顾炎武得知后,立即把陆恩打死。叶家抓住这事就乘机大做文窜,公然私自逮捕,私审顾炎武。并且又唆使陆恩之婿以千金贿赂松江太守,要求严办。后经过顾炎武的好友归庄等多方奔走疏通,好不容易才把顾炎武营救出来。岂知叶方恒心犹不死,叉派刺客尾随顾炎武到南京,并在太平门外打伤顾炎武的头部,后来经过抢救才免于难。从此,顾炎武感到在江南无立足之地,心存戒心,“乃浩然有山东之行”。这时,他有四十五岁了。顾炎武的北行,并不是单纯为了规避仇人,而是为了结交各地抗清志士,视察中原的地理形势,探察清廷的虚实, | ||

顾炎武 画像 |

进行深入隐蔽的反清斗争。北行之前,他曾表示:“我愿平东海,身沉心不 |

| 改!大海无平期,我心无绝时”(《精卫》)。朋友们对他的北行是很理解的,曾设宴高歌,以壮其行。在他们看来,顾炎武不同于伍子胥出奔吴国,也不同于范稚投奔秦国,他不是为了图报个人的私仇而是为了推翻满族贵族的残酷统治。从此,他奔走于鲁、冀、晋、秦之间,访问先朝遗老,凭吊明朝陵墓,调查民生疾苦,揭露统治者对人民野蛮的剥削和掠夺。他在调查访问和著书之余,还从事耕种。如在山东章丘长白山下的大桑家庄垦田自给,又在山西雁门关北垦荒辟地。北方水利事业不发达,有水末加分利用,也就派人到南方来习水利,还聘请能造水车、水碾、水磨工匠到北方传授经验。据章太炎说,顾炎武与傅山曾在山西设立票号(类似钱庄),“清一代票号制度,皆亭林、青主(傅山)所创也”。 顾炎武在北方,也并不安宁,山东土豪谢长吉掠夺他的土地,莱州黄培的奴仆姜元衡告发他主人的诗词中有反清情绪,顾炎武也受牵连被送进监狱,幸亏朋友们的极力帮助方才得救。出狱以后,他仍然往来于河北等边塞之间,他自己曾说:“频年尼迹所至,无月之淹...一年之中,半宿旅店”,可见他繁忙奔波的状况。他的外甥徐乾学在江南购置别业,请他去享晚年养颐之福,他拒绝了。他曾非常风趣地跟人讲自已“性不能舟行食稻,而喜餐麦跨鞍”。顾炎武四十五岁北上以后,有时即使返回江南,也没有到故里击探望。到了衰老之年,他还发抒豪情壮志,写诗云:“苍龙日暮还行雨,老树春深更著花”(《又酬博处士次韵》)。康熙十一年(公元l682年)正月初八早晨,顾炎武于山西曲沃准备乘马答贺朋友,不幸失足坠地,旧病呕吐,过了天就与世长逝,终年七十三岁。他的嗣子和从弟顾岩扶灵予昆山尚书浦(今昆山千灯镇)。 |

|

顾炎武不仅在反对满族贵族统治的斗争中,奔走呼号,数十年如一日,其精神品格,历来为人所赞颂,不傀为我国历史上闻名的爱国志士。同时,他又是一个很有影响的杰出学者。他的学问极为渊博,对于国家典制、郡邑掌故、天文仪象、河漕兵农、经史百家、音韵训访,无不精通,他的著作十分丰富,计有三十多种,其中《日知录》、《音学五书》有较高的学术价值。可惜死后,其著作均被外甥徐乾学、徐文元兄弟囊括到北京,占为已有,就连顾炎武的嗣子衍生索取父亲的遗稿,也遭拒绝,而徐氏兄弟又不好事保管,致使顾炎武遗稿散失很多,幸而有顾炎武的弟子吴江潘末(道 |

顾炎武 墓 (在苏州昆山市千灯镇) |

根)指得数种,在家抄录,才得刻印流传。顾炎武一生是在斗争中 | ||

| 度过的,他那高风亮节深受后人景仰,他的故乡昆山还专辟亭林公园,并设有展览室,供人参观,以志纪念。 | |||

[苏林 编][返回] |

|||